simonid

11/25/2017 - 5:55 AM

通信原理课程笔记

通信原理课程笔记

基带传输常用码型

基带传输对信号的要求

对传输码型的要求:原始消息码必须编成适合信道传输用的码型

对基带脉冲的要求:所选码型对应的电波形应适合于基带系统的传输

一、数字基带信号的编码规则

- 不含直流,且低频分量尽量少

- 应含有丰富的定时信息,以便于从接收码流中提取定时信号

- 功率谱主瓣宽度窄,以节省传输频带

- 不受信息源统计特性的影响,即能是英语信息源的变化

- 具有内在的检错能力,即码型应具有一定规律,以便于利用这一规律进行宏观监测

- 编译码简单,以降低通信延时和成本

二、几种常见的传输码型

1.AMI码:传号交替反转码

编码规则:将消息码的“1”(传号)交替地变换为“+1”和“-1”,而“0”(空号)保持不变

demo:

消息码:0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

AMI码:0 -1 +1 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 0 0 -1 +1

AMI码优点:

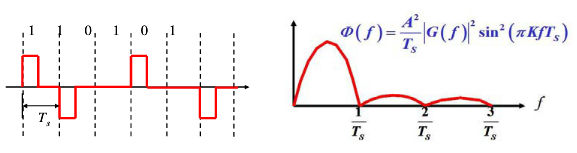

a) 没有直流成分,且高低频分量少,能量集中再1/2码速处,频带教窄

b) 编译码电路简单,并有一定的检错能力

c) 如果它是AMI-RZ波形,接收后只要全波整流,就可变为单极性RZ波形,从中可以提取定时分量

AMI码不足:

当原信码出现长连“0”串时,信号的电平长时间不跳变,造成提取定时信号的困难

如何解决连“0”码问题?

2.HDB3码:3阶高密度双极性码

编码规则:

1.当信码中连“0”数码小于等于3时,仍然按AMI码处理

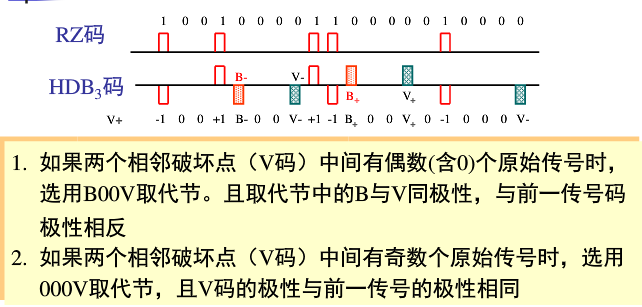

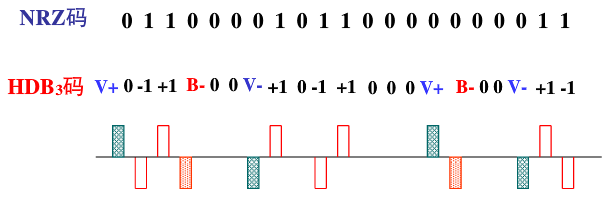

2.当信码中连“0”码超过三个,每4个连“0”码分为一节并且用000V或B00V的 取代节来替代它

3.本取代节到上一个相邻的取代节间又奇数个原始传号时,选用000V取代节,且V码的极性和前一传号的极性相同

4.本取代节到上一个相邻的取代节间又偶数(含0)个原始传号时,选用B00V取代节。且取代节中的B和V同极性,与前一传号码极性相反

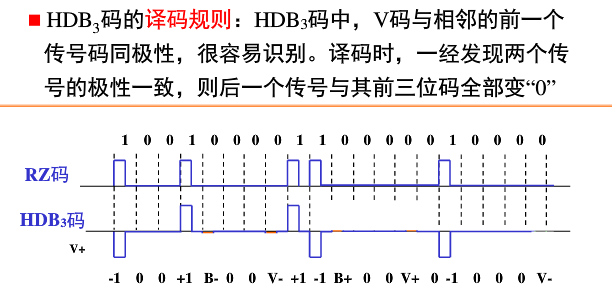

HDB3译码规则:

HDB3码特点:

a) 无直流分量,高低频分量少,传输频带窄

b) 有不中断业务的误码检测能力

c) 频谱中不含时钟分量,但在收端进行全波整流,使之编程RZ码,可提取时钟

d) 克服AMI码不足,抑制长连“0”

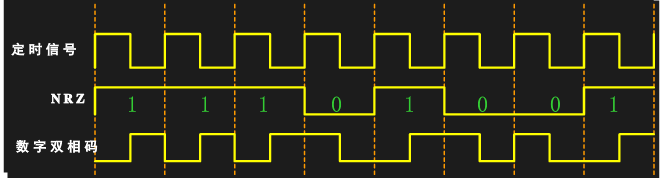

3.(数字)双相码:曼彻斯特码

编码规则:

| 二进制 | 数字双相码 |

|---|---|

| 1 | 01 |

| 0 | 10 |

优点:

双相码波形时一种双极性NRZ波形,只有极性相反的两个电平。它在每个码元间隔的中心点都存在电平跳变,所以含有丰富的定时信息,且没有直流分量,编码国产也简单。

缺点:

占用带宽加倍,使得频带利用率低

4.差分双相码

双相码是利用每个码元持续时间中间的电平跳变进行同步和信码表示(由负到整的跳变表示二进制“0”,反之为“1”)

在差分双相码编码中,每个码元中间的电平跳变用于同步,而每个码元开始处是否存在额外的跳变用于确定信码。有跳变则表示二进制“1”,反之为“0”

5.CMI码

编码规则:

| 二进制码 | CMI |

|---|---|

| 0 | 01 |

| 1 | 00和11交替出现 |

特点:

编译码简单,便于设计和调试;有不终端业务的误码检测能力;含有较丰富位定时信息

与NRZ码相比,速率提高一倍,所占带宽也增加了

6.块编码

7.密勒码

信道

分类

-

狭义信道:信号的传输媒介

- 有线信道

- 无线信道

- 广义信道:媒介及有关变换装置(发送、接受设备,天线、馈线,调制解调器等)

- 调制信道 指调制器输出端到解调器输入端的部分,又称为模拟信道。在研究调制和解调时,常用调制信道

- 编码信道 指编码器器输出端到译码器输入端的部分,有时又称为数字信道/离散信道。

编码信道对信号传输的影响时将一种数字序列编程另一种数字序列

编码信道模型可用数字的转移概率来描述,转移概率表示信道输入端数字信号序列到输出端发生的转移程度

数学模型

调制信道的数学模型:

调制信道含乘性干扰k(t),在分析它的时候,可以把信道粗略分为:

- 恒参信道 :指k(t)可看成不随时间变化或相对于信道上传输信号的变化较慢的调制信道(常可等效为一个线性时不变网络)

- 随参信道: k(t)随机变化

课程主要研究具有加性高斯白噪声的恒参信道

信道中的干扰:

- 有源干扰 - 噪声干扰

- 无源干扰 - 传输特性不良

失真:

- 幅频失真

- 相位失真

其他失真:略

信道容量

重点

分类:

离散和连续信道

离散信道

度量单位:

C - 每个符号能传输的平均信息量最大值

Ct - 单位时间(秒)内能传输的平均信息量最大值

二者可以互换

模型:

可分为有噪声信道和无噪声信道,可以用信道转移概率来合理描述信道干扰和信道统计特性

离散信道和“三要素”之间的关系:

信道容量C

$$ C = B\log2\left( 1+\frac{S}{N} \right) = B\log2\left( 1+\frac{S}{n_{0}B} \right) $$ (bit/s)

提高信噪比S/N可以增加信道容量

增加信道带宽B可以增加信道容量C,但不能无限制使其增大

$$ \lim_{B \to +\infty}C = \frac{S}{n_{0}} \log_{2}e \approx 1.44\frac{S}{N} $$

在信道容量C一定时,信噪比(S/N)与信道带宽(B)对信道传输能力的影响效果可以互换。增加信号带宽可以降低对信噪比要求

信噪比再小,即使S/N<1,信道容量也不会为0

也就是说,在弱信号强噪声情况下,信道也存在通信能力,只不过允许传输的信息率小而已

例题:

P83